支持生育,国家推新举措

养育师(中)指导家长科学育儿

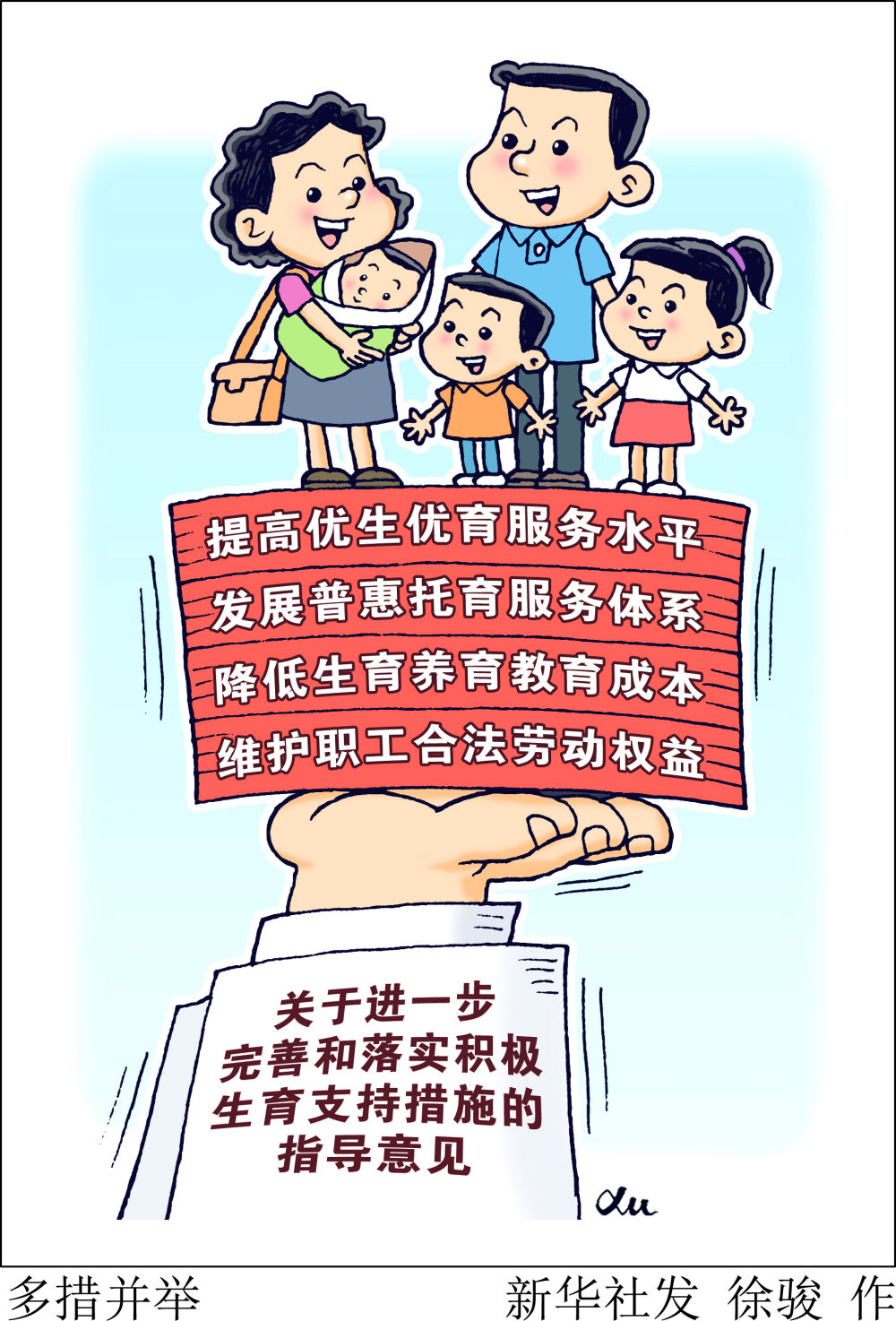

国家卫生健康委等17部门近期印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》(以下简称《意见》)备受关注。已公布数据显示,去年我国出生人口继续回落,多个省份人口出现自然负增长,一些省份首次转负。如何将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑,破解“不敢生、不想生”难题?《意见》从七个方面提出20项具体措施,进一步完善和落实积极生育支持措施。

破解“前端”顾虑

《意见》提出,积极营造生育友好社会氛围。不仅要“提倡适龄婚育、优生优育,倡导尊重生育的社会价值、尊重父母、儿童优先、夫妻共担育儿责任”,更强调“推进婚俗改革和移风易俗,破除婚嫁大操大办、高价彩礼等陈规陋习,倡导积极婚育观念”。

这一有针对性的意见,直面我国婚育年龄群体婚育意愿下降的现实。以我国生于1995年至2009年的人群为例,总量约为2.6亿人,他们正处于婚育重要阶段,在未来10年也将是婚育主体。

多项研究显示,“95后”婚育意愿与全国大趋势基本一致且意愿下降更为明显。共青团中央中国特色社会主义理论体系研究中心课题组针对这一群体的调研发现,对于“你将来会结婚吗”这个问题,25.1%的受访者选择“不确定”,8.9%的受访者选择“不会结婚”。

中国人民大学家庭与性别研究中心发布的《中国大学生婚育观报告》也显示,7%的大学生明确表示不结婚。这份调查数据的样本来自26个城市的30所高校,受访者平均年龄为20.29岁。中国人民大学人口与发展研究中心副主任宋健认为,“95后”的婚育观较为普遍地呈现出对婚育的矛盾心态和迟疑态度。

积极营造生育友好社会氛围,有助于系统性地帮助青年树立婚育信心。国家卫生健康委员会人口家庭司副司长杨金瑞此前表示,总体上看,三孩生育政策及配套支持措施平稳实施,生育友好的社会环境正在逐渐形成。

消弭“中端”困境

婚育物质成本增加,令年轻人“望而却步”;怕婚育对职业发展造成影响,年轻人无奈一拖再拖……目前,生育、养育、教育负担,已成为制约国民生育的主要因素。

南开大学经济学院教授、中国人口学会副会长原新说,“多生一个孩子,多添一双筷子”的时代已经过去,今天的婚育成本与过去不能同日而语。中国人民大学人口与发展中心教授、家庭与性别研究中心主任李婷通过对9775份大学生问卷分析,发现住房和养育成本已成为对“95后”生育影响最大的阻碍因素。

针对生育群体的“急难愁盼”,《意见》明确提出,强化住房、税收等支持措施。如加快发展保障性租赁住房,促进解决新市民、青年人等群体住房困难,以及精准实施购房租房倾斜政策。我国多地发布的生育支持政策,也大多包括购房补贴、公租房保障、提高公积金贷款额度等与住房密切相关的支持政策。

发展普惠托育服务体系,也是《意见》的重要内容之一。具体包括增加普惠托育服务供给、降低托育机构运营成本、提升托育服务质量等。目前,托育服务供给不足,特别是普惠性的服务供给依旧是短板。相信发展托育服务将对减轻家庭负担、提高生育意愿具有明显作用。

除了住房与托育,《意见》还对完善生育休假政策、构建生育友好的就业环境等做出要求,不仅要“帮助职工平衡工作和家庭关系”,也要“促进公平就业和职业发展”。

受访人口学专家认为,随着女性受教育程度上升,在劳动力市场上对自己有更高期许,因而家庭和事业的冲突在女性身上体现得更为明显。通过实行灵活的工作方式、创建家庭友好型的工作场所、维护劳动就业合法权益等举措,能够消弭目前女性面临的部分生育困境。

健全人口服务体系

人口生育是一项涉及多重因素的系统工程。2021年,《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》出台,作出实施三孩生育政策及配套支持措施的重大决策。2022年政府工作报告提出“完善三孩生育政策配套措施”。8月16日,此次《意见》公开发布。

一系列政策、文件的出台,推动相关举措不断细化、完备。有专家提出,要真正完善和落实积极生育支持措施,必须建立健全覆盖全生命周期的人口服务体系。此次《意见》就体现出综合性、针对性和可操作性的特点,将健全人口服务体系工作摆上重要的议事日程。

《意见》指出,以“一老一小”为重点,建立健全覆盖全生命周期的人口服务体系。此外,强化基层人口信息管理职责,促进入户、入学、婚姻登记、卫生健康等基础信息融合共享,科学研判生育形势和人口变动趋势。这些举措,将为推动实现适度生育水平、促进人口长期均衡发展提供持续有力支撑。

从更宏观的层面来看,我国人口老龄化程度正在加深,预计2035年前后进入人口重度老龄化阶段,60岁以上人口占比超过30%。此外,家庭正在趋于小型化,2020年平均家庭户规模较2010年减少了0.48人,养老和抚幼的功能进一步弱化。因此,未来的人口服务体系,应覆盖全生命周期,涵盖生活、养老、医疗、精神慰藉等方方面面,才能够进一步使我国人口发展呈现出系统优化、整体推进的积极态势。

公安备案号:52060202000189

公安备案号:52060202000189